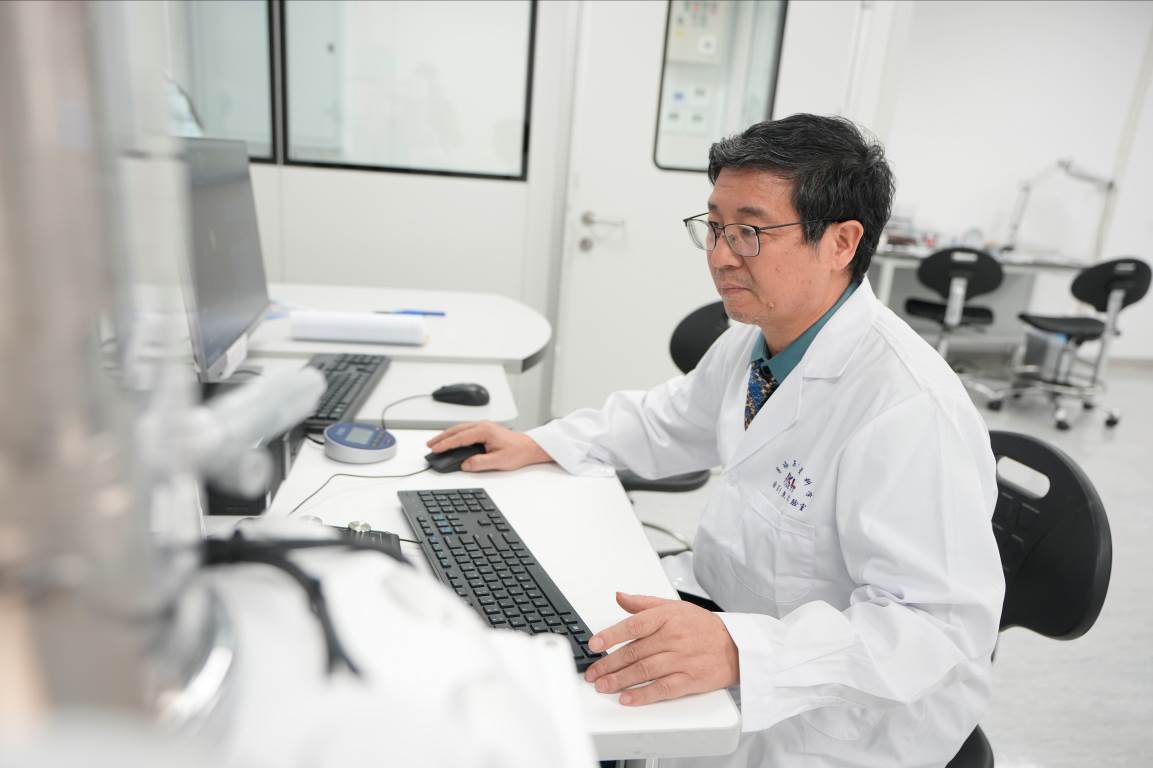

澳門科技大學太空科學研究所所長、月球與行星科學國家重點實驗室主任宗秋剛講座教授近日榮獲亞太物理學會聯合會等離子體分會(Association of Asia-Pacific Physical Societies (AAPPS) Plasma Physics Division)頒發的2025年蘇布拉馬尼揚·錢德拉塞卡獎 (Subrahmanyan Chandrasekhar Prize of Plasma Physics)。該獎項以印度裔美籍物理學家、1983年諾貝爾物理學獎得主錢德拉塞卡命名。宗秋剛講座教授是中國內地、香港及澳門地區的首位獲此殊榮的科學家,彰顯了其在國際學術界的卓越地位。

宗秋剛講座教授

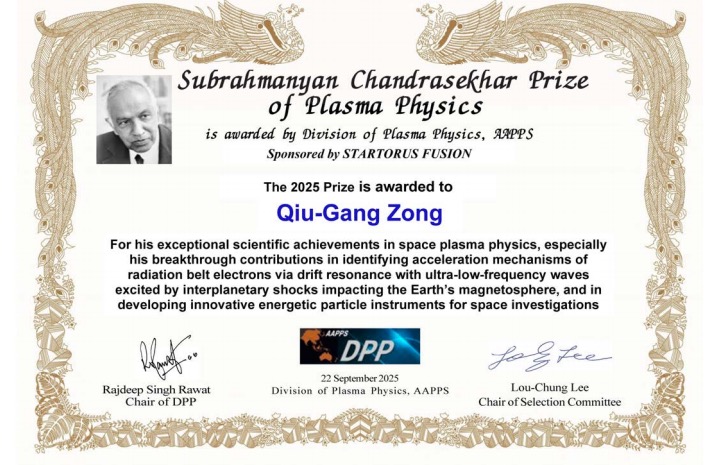

亞太物理學會聯合會是由亞太包括澳大利亞、新西蘭等20個國家地區的物理學會聯合組成,它與美國物理學會(American Physical Society)、歐洲物理學會(European Physical Society)並列為全球最具影響力的三大物理學會。錢德拉塞卡獎是等離子體物理學領域的頂尖榮譽,每年全球僅頒發給一位得獎者,極負國際學術聲望。

獲獎獎狀

日本文部科學省(MEXT)及亞太物理學會聯合會等離子體物理部同步發佈的新聞稿中介紹:此次宗秋剛講座教授獲獎,主要表彰他在空間等離子體物理學領域的開創性成就,特別是以下兩項核心貢獻:

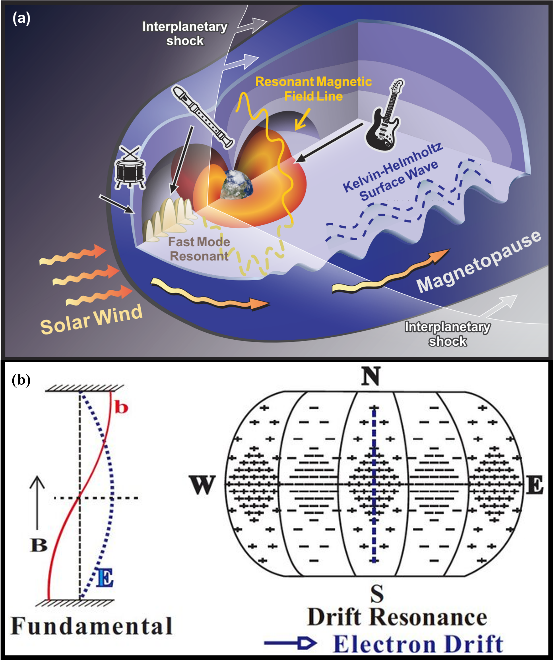

1.突破性理論發現:揭示「殺手電子」的加速奧秘

宗講座教授解決了困擾學界數十年的地球輻射帶高能「殺手電子」加速機制難題。他首次發現並闡明,當行星際激波撞擊地球磁層時,會激發特定模式的超低频(ULF)波(極向模)。這些波的電場振盪方向與電子繞地球的漂移方向一致。當高能電子的漂移周期與ULF波的周期相匹配時,會發生漂移共振,將電子持續加速至足以威脅航天器和宇航員的超高能量狀態,稱為「殺手電子」。這一機制如同一位宇宙音樂家撥動了地球磁場的「琴弦」(磁力線共振),其產生的波動與電子的運動完美同步,從而高效地將太陽風能量注入電子。該里程碑式成果被歐洲航天局(ESA)譽為「理解空間危害的關鍵」,並入選《發現》雜誌「2007年全球百大科學突破」。

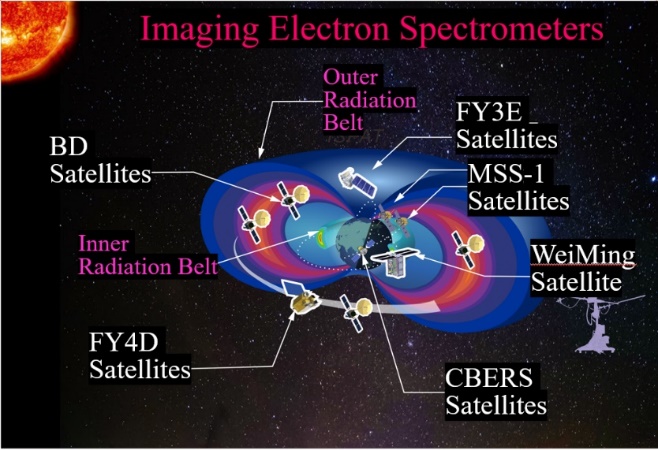

2.創新儀器研製:推動中國空間天氣預報跨越式發展

宗講座教授是空間探測儀器研製的領軍人物。他主導開發了北京大學成像電子能譜儀(IES),該儀器已成功部署於十二顆中國衛星上,實現對「殺手電子」等關鍵空間天氣要素的直接監測。基於IES數據建立的先進模型,已被中國國家空間天氣中心(CNSWC)採納為標準業務預報模型,使中國的空間天氣預報能力實現了從無到有、並迅速躍升至國際先進水平。此外,宗講座教授還領導團隊研發新型高能中性原子成像儀(ENA Imager),旨在對地球及其他行星的空間暴以及日球層邊界進行高靈敏度成像探測,對行星際空間環境監測具有重要價值。

宗講座教授因其卓越成就已榮膺多項國際頂級榮譽,包括歐洲地學聯合會漢內斯·阿爾文獎章(EGU Hannes Alfvén Medal, 2020)、國際空間研究委員會維克拉姆·薩拉巴伊獎章(COSPAR Vikram Sarabhai Medal, 2018)以及美國地球物理聯合會會士(AGU Fellow, 2023)。此次獲錢德拉塞卡獎,標誌著國際物理學界對其在空間等離子體物理基礎理論與應用技術兩方面所做奠基性貢獻的又一次高度肯定。

圖1:宗秋剛講座教授揭示了地球輻射帶中危害航天器與宇航員的「殺手電子」如何通過超低频(ULF)波加速的機制。當行星際激波如鼓槌般突然撞擊磁層頂時,整個系統會以其固有頻率產生震盪。這些振動可能與地磁磁力線的振盪形成共振,激發強烈的場線共振(FLR)現象——彷彿一位天體音樂家正在撥動地球的「磁吉他」琴弦。當高能電子的漂移周期與場線共振周期匹配時,就會發生波粒漂移共振,從而實現從太陽風到磁層粒子的持續能量傳遞。

圖2:宗秋剛講座教授主導研製的成像電子能譜儀(IES)已部署於十二顆中國衛星。該設備持續監測「殺手電子」,顯著提升了我國空間天氣預報能力。