近日,環境與地球科學領域頂級期刊《Environmental Science & Technology》線上發表了題為“Atomic insights into heterogeneous crystallization of manganese (oxyhydr)oxides on typical iron (oxyhydr)oxides: from adsorption to oxidation to crystallization” 的研究論文,此研究以澳科大為第一完成單位,第一作者為月球與行星科學國家重點實驗室博士生童守皓,他在澳科大創新工程學院環境科學與工程系獲碩士學位,指導老師為劉晶助理教授(論文通訊作者)。合作作者還包括美國西北太平洋國家重點實驗室及弗吉尼亞理工大學Michael F. Hochella Jr.教授、中國科學院廣州地球化學研究所朱潤良研究員、湖南農業大學謝先德教授等。

澳科大月球與行星科學國家重點實驗室劉晶助理教授(左)和博士生童守皓(右)

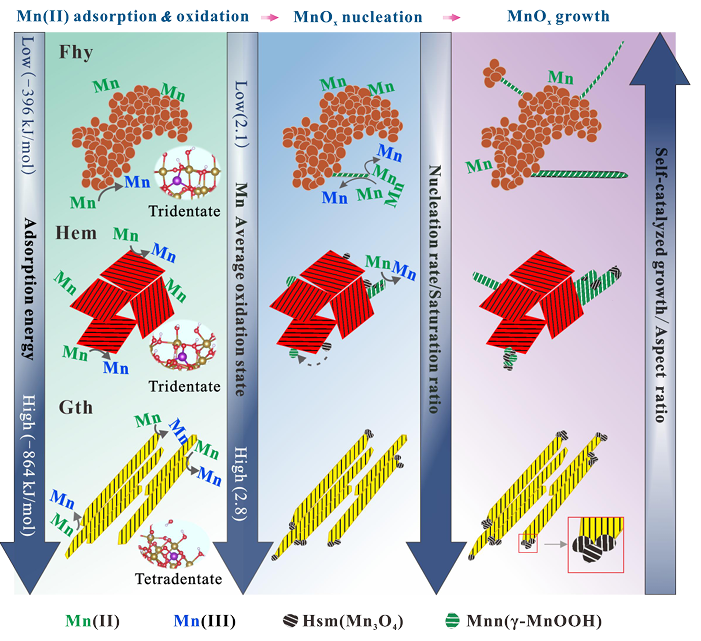

由於錳氧化物在地表廣泛分佈,影響著關鍵金屬的富集及碳循環,同時其對環境氧化還原條件有重要指示。因此,錳氧化物的成因一直是環境科學和地球科學領域關注的重點問題。自然環境中錳氧化物常與鐵氧化物共存,後者在前者的非生物形成過程中扮演重要角色。該論文結合宏觀實驗、量子化學計算和透射電子顯微鏡分析,從原子尺度揭示了在不同結構的鐵氧化物作用下,Mn(II) 的吸附、氧化到結晶的過程。研究發現,三種常見鐵氧化物——水鐵礦、針鐵礦和赤鐵礦——對溶解態Mn(II) 的氧化和結晶生長影響顯著。針鐵礦在去除和氧化Mn(II) 方面表現出最高的能力,其次是赤鐵礦和水鐵礦。錳氧化物的主要氧化產物為黑錳礦和水錳礦,兩者在不同體系中的含量和形貌顯示出明顯差異。錳氧化物的生長機制包括表面誘導成核、顆粒拼接生長和自催化生長。在水鐵礦表面,錳氧化物的自催化生長占主導地位;而在針鐵礦作用下,表面誘導成核機制更為顯著,輔以顆粒拼接生長;赤鐵礦表面則綜合了三種機制。不同的結晶機制導致針鐵礦表面主要形成黑錳礦的納米顆粒聚集體,而在赤鐵礦和水鐵礦表面形成水錳礦和黑錳礦的納米纖維,赤鐵礦表面的納米纖維呈現出更低的長徑比。不同體系中錳氧化物的結構和形態差異歸因於Mn(II) 與鐵氧化物的絡合、鐵氧化物的能帶結構以及它們與錳氧化物的晶體結構的匹配程度,這些因素分別影響了電子的直接和間接轉移及異相成核速率。研究加深了我們對錳氧化物異相結晶過程的理解,為探討不同環境中錳氧化物的多樣化形態和結構的成因提供了新思路。值得注意的是,錳氧化物在火星表面同樣廣泛分佈,其對火星液態水活動及氧化還原歷史具有重要指示意義,這也是劉晶助理教授團隊的研究方向之一。

水鐵礦、赤鐵礦和針鐵礦表面Mn(II)的吸附、氧化及結晶生長示意圖