近日,环境与地球科学领域顶级期刊《Environmental Science & Technology》线上发表了题为“Atomic insights into heterogeneous crystallization of manganese (oxyhydr)oxides on typical iron (oxyhydr)oxides: from adsorption to oxidation to crystallization” 的研究论文,此研究以澳科大为第一完成单位,第一作者为月球与行星科学国家重点实验室博士生童守皓,他在澳科大创新工程学院环境科学与工程系获硕士学位,指导老师为刘晶助理教授(论文通讯作者)。合作作者还包括美国西北太平洋国家重点实验室及弗吉尼亚理工大学Michael F. Hochella Jr.教授、中国科学院广州地球化学研究所朱润良研究员、湖南农业大学谢先德教授等。

澳科大月球与行星科学国家重点实验室刘晶助理教授(左)和博士生童守皓(右)

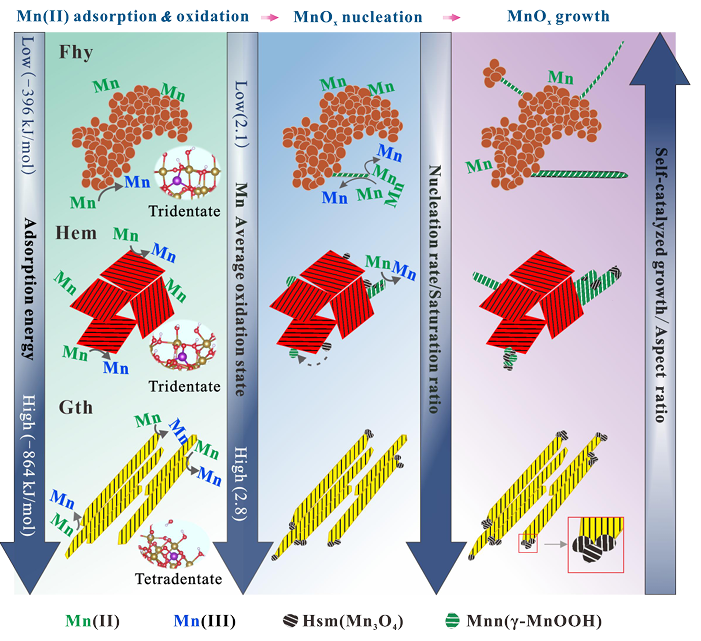

由于锰氧化物在地表广泛分布,影响着关键金属的富集及碳循环,同时其对环境氧化还原条件有重要指示。因此,锰氧化物的成因一直是环境科学和地球科学领域关注的重点问题。自然环境中锰氧化物常与铁氧化物共存,后者在前者的非生物形成过程中扮演重要角色。该论文结合宏观实验、量子化学计算和透射电子显微镜分析,从原子尺度揭示了在不同结构的铁氧化物作用下,Mn(II) 的吸附、氧化到结晶的过程。研究发现,三种常见铁氧化物——水铁矿、针铁矿和赤铁矿——对溶解态Mn(II) 的氧化和结晶生长影响显著。针铁矿在去除和氧化Mn(II) 方面表现出最高的能力,其次是赤铁矿和水铁矿。锰氧化物的主要氧化产物为黑锰矿和水锰矿,两者在不同体系中的含量和形貌显示出明显差异。锰氧化物的生长机制包括表面诱导成核、颗粒拼接生长和自催化生长。在水铁矿表面,锰氧化物的自催化生长占主导地位;而在针铁矿作用下,表面诱导成核机制更为显著,辅以颗粒拼接生长;赤铁矿表面则综合了三种机制。不同的结晶机制导致针铁矿表面主要形成黑锰矿的纳米颗粒聚集体,而在赤铁矿和水铁矿表面形成水锰矿和黑锰矿的纳米纤维,赤铁矿表面的纳米纤维呈现出更低的长径比。不同体系中锰氧化物的结构和形态差异归因于Mn(II) 与铁氧化物的络合、铁氧化物的能带结构以及它们与锰氧化物的晶体结构的匹配程度,这些因素分别影响了电子的直接和间接转移及异相成核速率。研究加深了我们对锰氧化物异相结晶过程的理解,为探讨不同环境中锰氧化物的多样化形态和结构的成因提供了新思路。值得注意的是,锰氧化物在火星表面同样广泛分布,其对火星液态水活动及氧化还原历史具有重要指示意义,这也是刘晶助理教授团队的研究方向之一。

水铁矿、赤铁矿和针铁矿表面Mn(II)的吸附、氧化及结晶生长示意图