2025年3月10日,澳門科技大學藥學院朱依諄院士/王曉琳副教授團隊在糖尿病創面治療領域取得重要進展。該團隊首次利用疏水骨架材料開發了一種智能型水凝膠敷料,通過模擬皮膚結構和功能有效地加速了糖尿病感染創面愈合。相關工作近日以 “Skin-inspired and Self-regulated Hydrophobic Hydrogel for Diabetic Wound Therapy” 爲題發表於學術期刊《Advanced Materials》。

糖尿病潰瘍病理微環境複雜,表現爲血糖水平高、血管重建受阻、持續炎症、高氧化應激、組織降解酶表達上調以及易細菌感染,傷口遷延難愈,最終導致患者組織壞死、截肢甚至死亡。目前,水凝膠在糖尿病創面治療領域備受關注。然而,現有水凝膠面臨藥物負載效率低、釋放不可控、保濕能力差等技術難點。儘管通過微納米顆粒複合和刺激響應設計取得了一定進展,但單一水凝膠系統仍難以同時克服多重缺陷。與此同時,生産成本、操作性和生物安全性也是新敷料開發的重要考量。因此,開發一種能有效調控糖尿病創面微環境同時易於臨床轉化的多功能敷料成爲解决糖尿病傷口治療難題的關鍵。

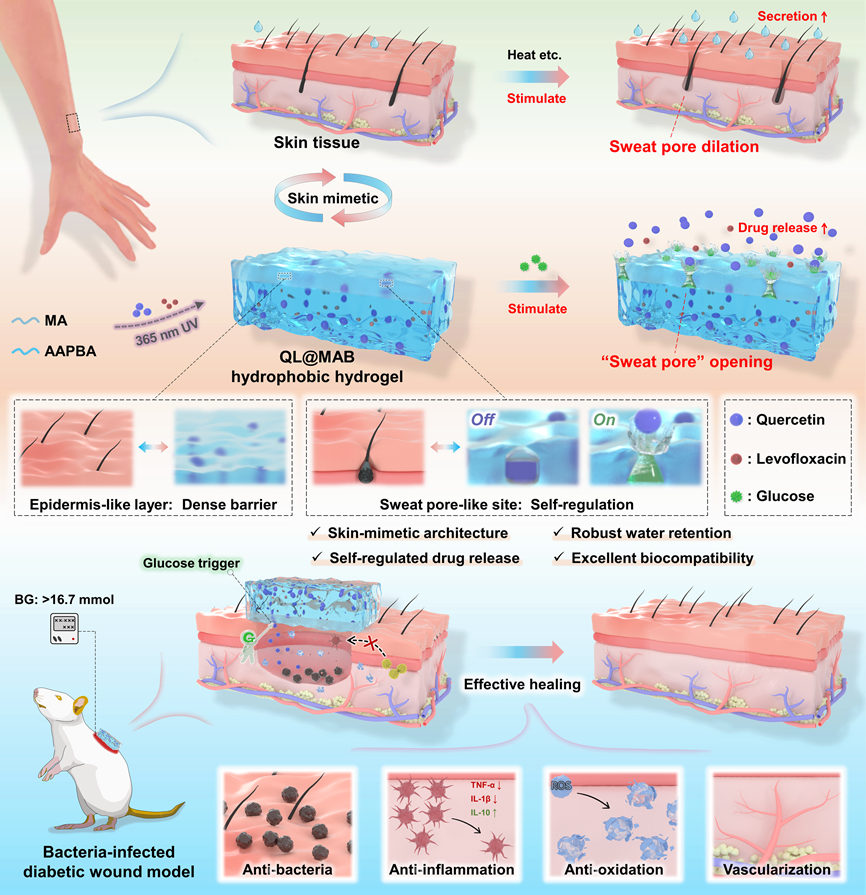

受到皮膚結構和功能啓發,朱依諄院士/王曉琳副教授團隊基於丙烯酸甲酯(MA)與3-丙烯醯胺基苯硼酸(AAPBA)的共聚體系,通過溶劑置換法製備出具有自我調節功能的疏水水凝膠。該水凝膠創新性地結合了雙重仿生機制:(1) MA疏水鏈段通過相分離形成緻密“表皮”層,顯著提升載藥量和含水量,幷延長藥物緩釋周期和保水性;(2) 含有硼酸基團的AAPBA組分與多酚類藥物形成動態硼酸酯鍵生成葡萄糖敏感的“毛孔”,可在高血糖微環境下快速解離産生類毛孔通道,實現藥物的智能控釋。爲了應對糖尿病傷口的複雜性,本研究通過一步浸漬法同時負載槲皮素(Q)和鹽酸左氧氟沙星(L),構建了兼具抗氧化、抗炎和抗菌功能的多功能敷料QL@MAB(圖1)。

圖1. QL@MAB皮膚仿生疏水水凝膠促進糖尿病感染傷口愈合的作用機制示意圖

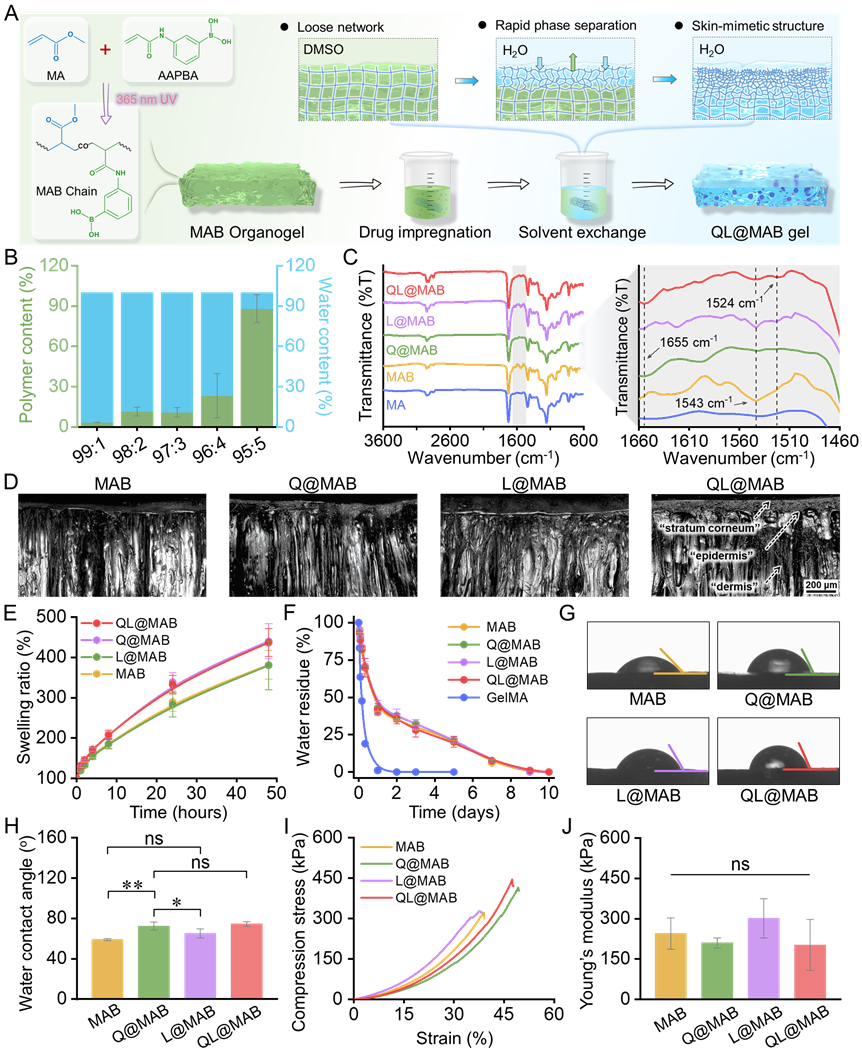

難溶藥物Q與AAPBA的配位作用影響了聚合物結構的疏水性,從而進一步影響了水凝膠的微觀結構和溶脹性能。3D激光顯微鏡圖片顯示MAB凝膠均表現出類似於皮膚組織的宏觀相分離形態,其中Q@MAB和QL@MAB凝膠顯示出“角質層”、“表皮層”和“真皮層”,這表明MAB仿皮膚疏水水凝膠在疏水多酚藥物Q複合後具有不同的結構。此外,傳統均相水凝膠由於水分子可自由流動至外界而更容易乾燥。相比之下,緻密的表層使QL@MAB凝膠能够實現優異的保水性能,從而有效地减少凝膠更換的頻率,降低敷料更換對創面造成的二次傷害(圖2)。

圖2. QL@MAB皮膚仿生疏水水凝膠的表徵。

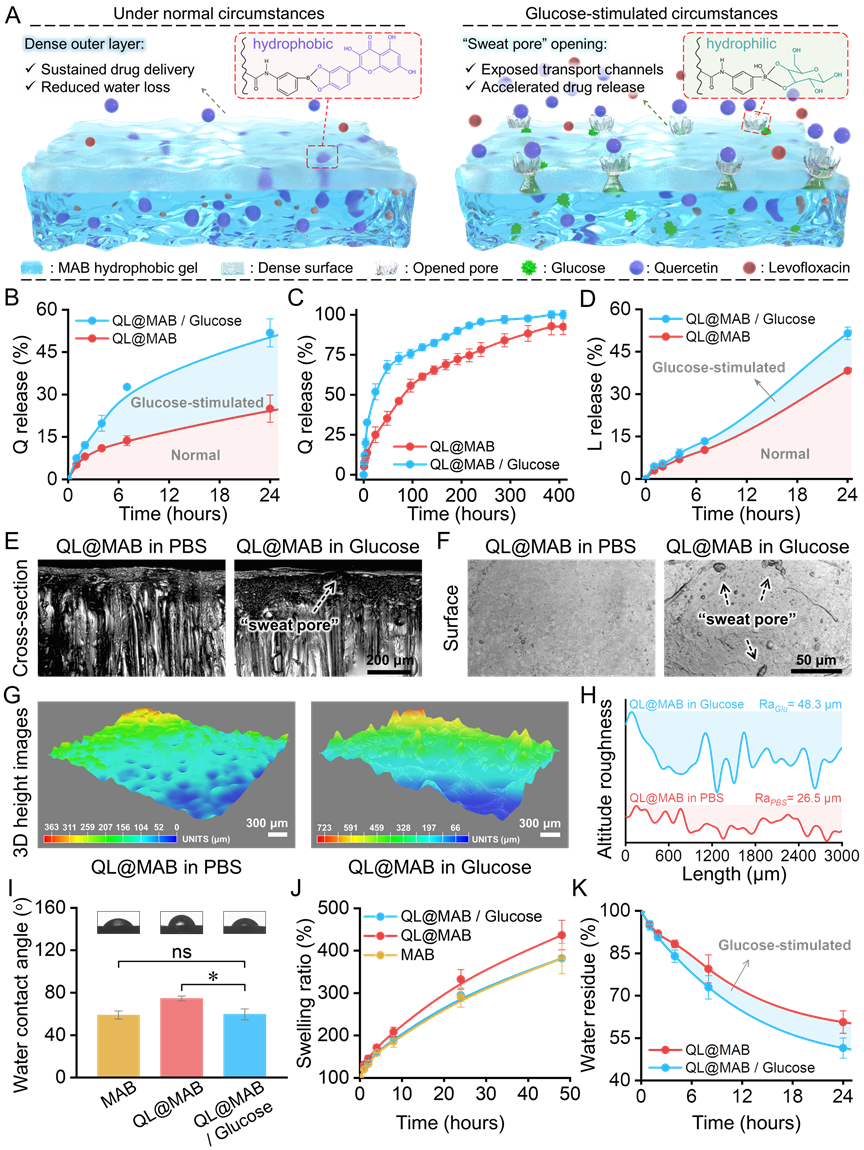

QL@MAB水凝膠中共同負載了抗氧化藥物Q和抗菌藥物L,協同重塑氧化、炎症和感染的傷口微環境。在以往的研究中,難溶藥物Q通常被封裝在納米載體如膠束、二氧化矽納米顆粒和沸石咪唑酯框架,然後再加入親水性水凝膠中;同時,由於難以控制釋放速率,微溶藥物L尚未被報導用於糖尿病傷口修復的水凝膠敷料中。本文通過一步浸漬法將不同親疏水性藥物高效整合至水凝膠基質中,幷利用多酚藥物Q與水凝膠基質間形成的動態硼酸酯鍵,在不摻雜納米/微米載體的前提下就實現了多種藥物的同步負載與按需釋放。研究發現,QL@MAB中槲皮素釋放周期長達16天,在葡萄糖刺激下24 h的釋放量是在PBS緩衝液中的兩倍之多。同時,Q釋放觸發“毛孔”狀釋藥通道形成,使得L釋放速度也得到加快。3D激光顯微鏡成功觀察到葡萄糖刺激下QL@MAB表層出現了類似毛孔的通道,凝膠表層也因此變得更爲粗糙,這些現象有利地佐證了“毛孔”介導的藥物釋放機制(圖3)。

圖3. QL@MAB皮膚仿生疏水水凝膠自我調節藥物釋放評價及機制探究。

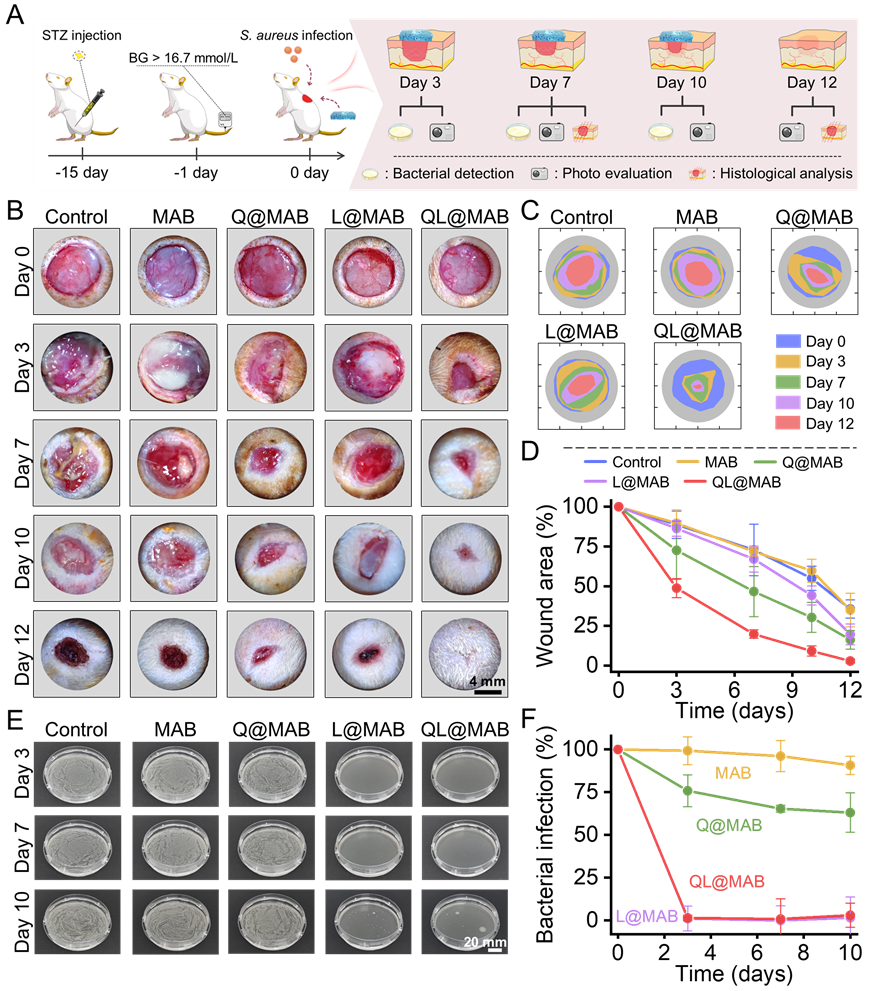

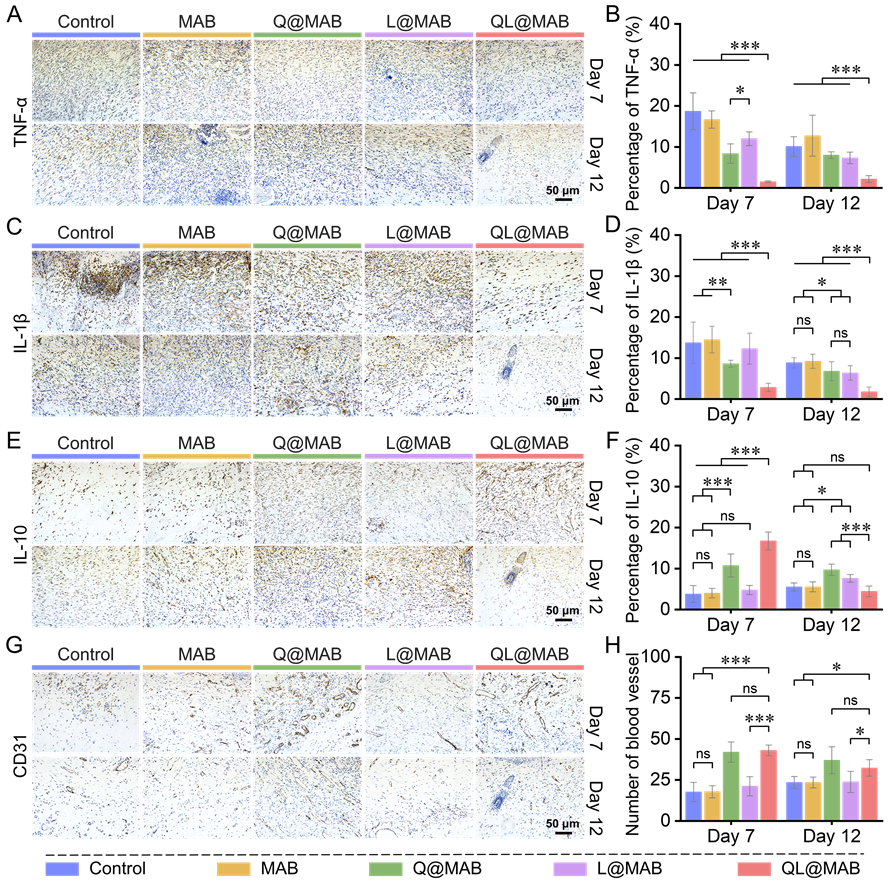

在感染性糖尿病創面模型中,QL@MAB皮膚仿生疏水水凝膠表現出突出療效,能够快速清除傷口壞死組織和生物膜,顯著促進上皮再生、炎症下調、血管生成、毛囊再生和細胞外基質重塑(圖4-5)。

圖4. QL@MAB皮膚仿生疏水水凝膠顯著加快糖尿病感染傷口愈合。

圖5. QL@MAB皮膚仿生疏水水凝膠促進糖尿病感染創面炎症下調與血管新生。

綜上所述,該研究不僅爲糖尿病傷口的有效修復提供了一種多功能敷料,還爲設計生物醫學應用智能水凝膠提供了新思路。通過合理選擇具有互補藥理活性的藥物以及在疏水凝膠基質中引入刺激響應位點,有望實現個性化傷口敷料設計,從而爲包括糖尿病創面在內的慢性傷口治療提供更精准的解决方案。

本論文的第一作者爲澳門科技大學在讀博士研究生劉咏杭,通訊作者爲朱依諄院士、郭輝副教授和王曉琳副教授。該工作得到了澳門科學技術發展基金(FDCT 0027/2023/RIB1, 003/2022/ALC, 0092/2022/A2, 0144/2022/A3), 國家自然科學基金 (No. 32301104) 和廣東省自然科學基金 (No. 2023A1515012218)等項目資金支持。

原文鏈接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202414989