因為氫氣的能量密度高,利用太陽能分解水來生產「綠氫」成為現在研究的焦點。最近,澳門科技大學(MUST)聯同香港和沙特阿拉伯的研究團隊,發現了一種三維有序大孔光觸媒中的「量子限域效應」。這項發現加上助催化劑的搭配,讓光觸媒在可見光照射下能夠有效產生氫氣和氧氣,為可持續能源應用上的光觸媒設計帶來新的啟發。

這項研究由澳科大創新工程學院材料科學與工程系助理教授吳昊博士與香港和沙特阿拉伯的研究團隊共同主導,並以"Bismuth Vanadate Capable of Driving One-Step-Excitation Photocatalytic Overall Water Splitting"為題,發表在《美國化學會期刊》(Journal of American Chemical Society)上。

專精於光催化領域的吳昊博士表示,直接利用太陽光來「單步激發」分解水,是大規模製氫最簡單且最有前景的方法之一。金屬硫化物光觸媒能吸收可見光來分解水,產氫效率不錯,但最大問題是「光腐蝕」——因為硫元素容易跟光和氧氣反應,導致材料損壞。相較之下,像釩酸鉍這類半導體氧化物不但能吸收可見光,還很穩定,但它卻無法單獨完成水分解,原因在於它的能量不足以產生氫氣,而且電子和空穴容易快速結合,導致能量流失。針對這些挑戰,吳博士和團隊研究了「量子限域效應」搭配「助催化劑」的方式,成功實現了可見光下單步激發的光催化整體水分解,能同時產生氫氣和氧氣,為未來綠色能源技術提供了新方向。

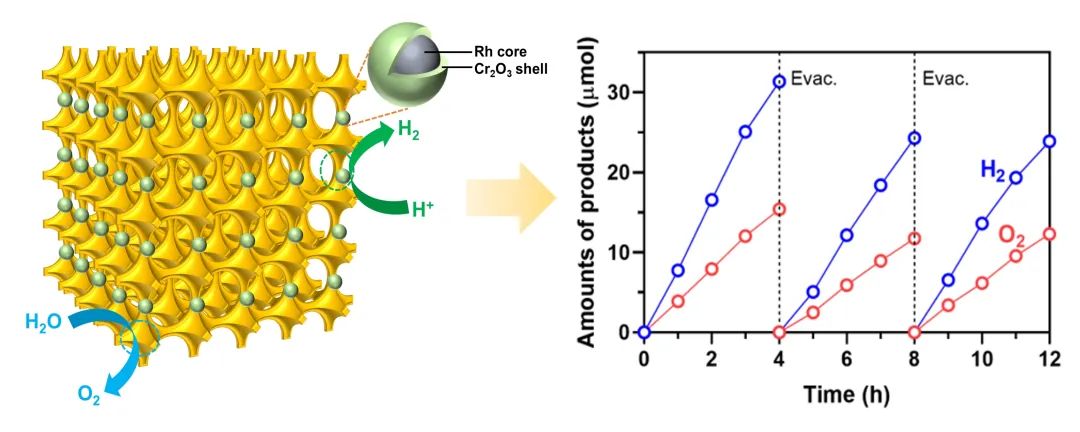

澳門科技大學的團隊研究了「高度有序三維大孔結構」釩酸鉍的量子限域效應,並在其表面加上了助催化劑,使其能在可見光照射下產生氫氣和氧氣

吳昊博士的團隊成功製備出一種「高度有序三維大孔結構」的釩酸鉍光觸媒,這種光觸媒的孔壁非常薄,結晶度也非常高。特別的是,這樣的結構產生了「量子限域效應」,讓材料內部的能階(導帶能量)提升。這樣一來,在加入空穴犧牲劑後,這款光觸媒就能在可見光照射下產生氫氣。不過,雖然能量已經提高到足夠產生氫氣,但仍然無法直接把純水分解成氫氣和氧氣。原因在於,整體水分解這個反應本身有更高的能量障礙,加上光觸媒內部的電荷(電子和空穴)還沒來得及完成反應就重新結合了,導致反應失敗。為了解決這個問題,吳博士團隊在釩酸鉍表面加上了「產氫助催化劑」—Rh/Cr₂O₃(銠/氧化鉻),並且精細調整了反應條件。最終成功實現了可見光下「單步激發」的整體光催化水分解,能同時產生氫氣和氧氣,且比例符合化學計量比(2:1)。在波長400納米的光照下,這個系統的「表觀量子效率」(AQY)達到0.47%。

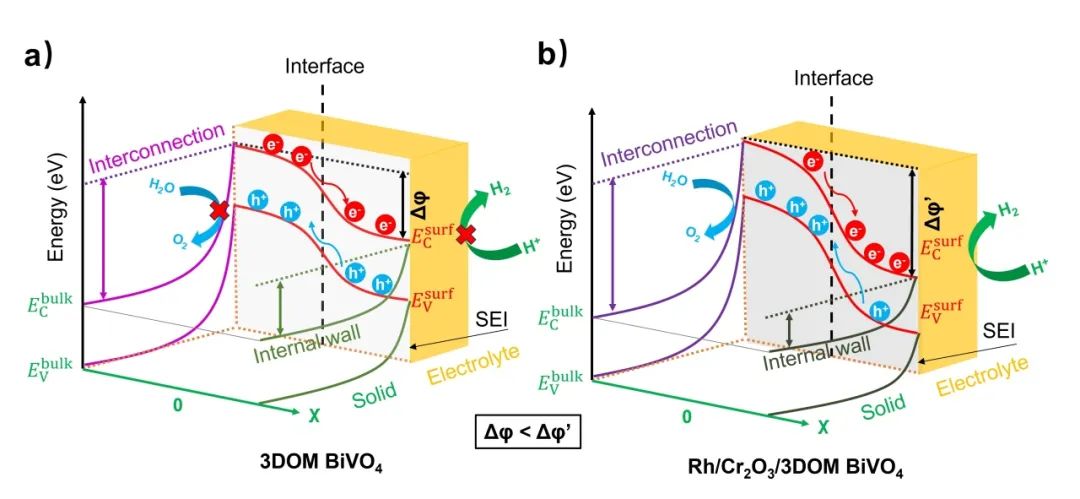

該團隊還使用了先進的表徵技術,包括凱爾文探針力顯微鏡,通過空間解析表面光電壓來研究裝有Rh/Cr₂O₃助催化劑的釩酸鉍光觸媒中的電位分佈。結果顯示,當Rh/Cr₂O₃助催化劑沉積在釩酸鉍上後,其表面電位差從約25毫伏增加到約50毫伏。這表明,釩酸鉍的內部牆壁與連接處之間的能帶彎曲變得更陡峭,而內部牆壁附近的能帶彎曲變平緩,從而加強了連接處和內部牆壁之間的內建電場。

吳昊博士和他的團隊的下一個目標是運用各種策略,如摻雜、助催化劑改性和納米結構工程控制,進一步提升光觸媒的性能,並探索擴大太陽能水分解系統規模的方法。吳博士表示:「從太陽能水分解中產生的綠氫是一個可持續的過程,幾乎不產生碳排放。綠氫可以作為工業應用和燃料電池發電的清潔能源載體。隨著對可持續氫氣生產需求的增長,這項技術未來有望得到更廣泛的應用」。

助催化劑的加載調整了「高度有序三維大孔結構」釩酸鉍光觸媒表面的能帶彎曲,並促進了空間電荷的分離

吳昊博士和沙特阿拉伯國王阿卜杜拉科技大學(KAUST)的吳永豪教授是這篇論文的通訊作者。第一作者是吳昊博士。澳科大創新工程學院的博士後研究員屈松瑩也參與了這項研究。這項研究得到了澳門特別行政區科技發展基金和中國國家自然科學基金的支持。