因为氢气的能量密度高,利用太阳能分解水来生产「绿氢」成为现在研究的焦点。最近,澳门科技大学(MUST)联同香港和沙特阿拉伯的研究团队,发现了一种三维有序大孔光触媒中的「量子限域效应」。这项发现加上助催化剂的搭配,让光触媒在可见光照射下能够有效产生氢气和氧气,为可持续能源应用上的光触媒设计带来新的启发。

这项研究由澳科大创新工程学院材料科学与工程系助理教授吴昊博士与香港和沙特阿拉伯的研究团队共同主导,并以"Bismuth Vanadate Capable of Driving One-Step-Excitation Photocatalytic Overall Water Splitting"为题,发表在《美国化学会期刊》(Journal of American Chemical Society)上。

专精于光催化领域的吴昊博士表示,直接利用太阳光来「单步激发」分解水,是大规模制氢最简单且最有前景的方法之一。金属硫化物光触媒能吸收可见光来分解水,产氢效率不错,但最大问题是「光腐蚀」——因为硫元素容易跟光和氧气反应,导致材料损坏。相较之下,像钒酸铋这类半导体氧化物不但能吸收可见光,还很稳定,但它却无法单独完成水分解,原因在于它的能量不足以产生氢气,而且电子和空穴容易快速结合,导致能量流失。针对这些挑战,吴博士和团队研究了「量子限域效应」搭配「助催化剂」的方式,成功实现了可见光下单步激发的光催化整体水分解,能同时产生氢气和氧气,为未来绿色能源技术提供了新方向。

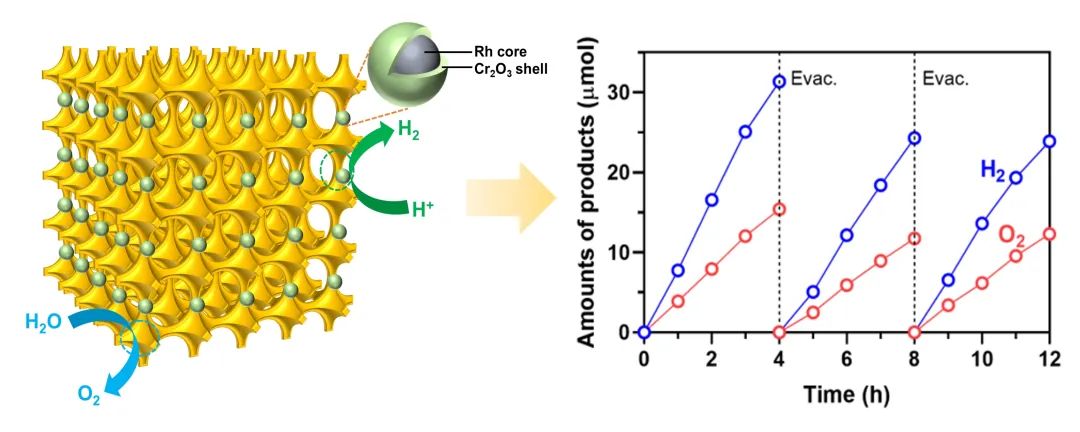

澳门科技大学的团队研究了「高度有序三维大孔结构」钒酸铋的量子限域效应,并在其表面加上了助催化剂,使其能在可见光照射下产生氢气和氧气

吴昊博士的团队成功制备出一种「高度有序三维大孔结构」的钒酸铋光触媒,这种光触媒的孔壁非常薄,结晶度也非常高。特别的是,这样的结构产生了「量子限域效应」,让材料内部的能阶(导带能量)提升。这样一来,在加入空穴牺牲剂后,这款光触媒就能在可见光照射下产生氢气。不过,虽然能量已经提高到足够产生氢气,但仍然无法直接把纯水分解成氢气和氧气。原因在于,整体水分解这个反应本身有更高的能量障碍,加上光触媒内部的电荷(电子和空穴)还没来得及完成反应就重新结合了,导致反应失败。为了解决这个问题,吴博士团队在钒酸铋表面加上了「产氢助催化剂」—Rh/Cr₂O₃(铑/氧化铬),并且精细调整了反应条件。最终成功实现了可见光下「单步激发」的整体光催化水分解,能同时产生氢气和氧气,且比例符合化学计量比(2:1)。在波长400纳米的光照下,这个系统的「表观量子效率」(AQY)达到0.47%。

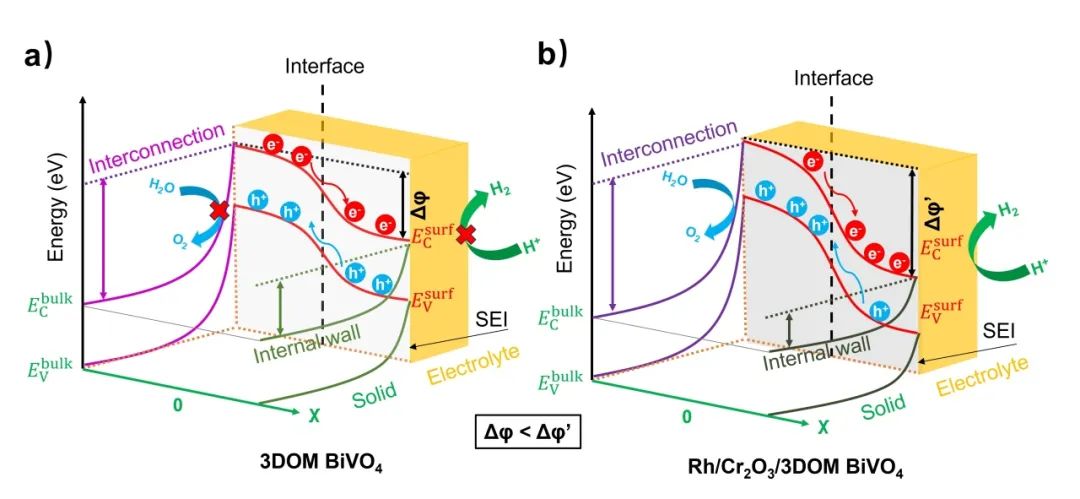

该团队还使用了先进的表征技术,包括凯尔文探针力显微镜,通过空间解析表面光电压来研究装有Rh/Cr₂O₃助催化剂的钒酸铋光触媒中的电位分布。结果显示,当Rh/Cr₂O₃助催化剂沉积在钒酸铋上后,其表面电位差从约25毫伏增加到约50毫伏。这表明,钒酸铋的内部墙壁与连接处之间的能带弯曲变得更陡峭,而内部墙壁附近的能带弯曲变平缓,从而加强了连接处和内部墙壁之间的内建电场。

吴昊博士和他的团队的下一个目标是运用各种策略,如掺杂、助催化剂改性和纳米结构工程控制,进一步提升光触媒的性能,并探索扩大太阳能水分解系统规模的方法。吴博士表示:「从太阳能水分解中产生的绿氢是一个可持续的过程,几乎不产生碳排放。绿氢可以作为工业应用和燃料电池发电的清洁能源载体。随着对可持续氢气生产需求的增长,这项技术未来有望得到更广泛的应用」。

助催化剂的加载调整了「高度有序三维大孔结构」钒酸铋光触媒表面的能带弯曲,并促进了空间电荷的分离

吴昊博士和沙特阿拉伯国王阿卜杜拉科技大学(KAUST)的吴永豪教授是这篇论文的通讯作者。第一作者是吴昊博士。澳科大创新工程学院的博士后研究员屈松莹也参与了这项研究。这项研究得到了澳门特别行政区科技发展基金和中国国家自然科学基金的支持。