澳科大學者發表空間等離子與固體表面反應研究新成果

揭示太空輻射水及月球表面「銹蝕」之謎

近日,澳科大學者就空間等離子與固體表面反應研究發表新成果,揭示太空輻射水及月球表面「銹蝕」之謎。由於地外環境中的物質缺少大氣層和磁場的保護,會常年經受來自太空中不同類型的等離子體輻射並發生一系列物理化學變化,該過程貫穿整個太陽系内物質的演化歷史,也是行星科學及地外樣品研究的焦點方向。澳門科技大學月球與行星科學全國重點實驗室的金子梁助理教授與曾獻棣博士後依託空間過程模擬實驗平台,通過一系列系統的離子注入實驗,模擬了太陽系空間辐射環境,在太陽系早期水的來源和月球表面的強氧化過程兩個方面取得重要進展。

金子梁助理教授(右)和曾獻棣博士後(左)正在觀察輻射後的礦物樣品

自太陽系形成以來,太陽系内所有物質都會持續受到來自各類帶電粒子的輻照,其中氫離子佔據其中絕大部分。學界普遍認為,這些氫離子衝擊到太陽系天體的固態表面後,會在破壞岩石礦物的同時與其中的氧發生結合形成羥基(OH),甚至是水(H2O)。這一機制深遠地影響了太陽系内所有小至塵埃顆粒,大至月球、水星等天體表面水的產生,甚至可能為早期太陽系内的行星星胚提供最初始的氫儲庫。然而,輻射氫離子的賦存過程會受到很多環境條件的影響,特别是從礦物的不同晶面取向和較高溫度兩個條件出發,輻射氫離子在礦物中的的具體表現此前仍是亟待解答的問題。針對這些疑惑,研究團隊通過離子注入技術將低能氫離子注入到橄欖石(矽酸礦物中的一種)中,模擬太陽系内氫離子輻射岩石固體的過程,並探究不同晶面取向和溫度條件下,注入的氫離子在橄欖石中的保存深度及其影響機制。

研究結果不僅揭示了礦物的不同晶面對氫離子注入表現出顯著的輻射抗性差異,從而影響氫的保存深度,還表明了氫離子能在較高溫度下依然能保留在矽酸礦物中,這意味著即便是在水星表面的高溫環境下(<430℃)依然能産生大量的太陽風輻射(太陽活動釋放的帶電粒子,其中絕大多數為氫離子)形成的水,以及在早期太陽星雲時期較高溫度環境下,大量輻射氫會保留在塵埃顆粒中,幷通過吸積過程為後續行星行胚發育提供豐富的水源。

此外,除了太陽系的全尺度空間環境,等離子-固體反應在地-月系統協同演化過程中的同樣發揮著重要作用。此前,曾有學者通過解譯遙感光譜,發現月球高緯度地區發現有赤鐵礦信號(Fe2O3,即鐵鏽的主要成分)。然而,月球沒有地球那樣的氧氣環境和大量的液態水,表面的鐵元素是如何「生銹」的?針對這一問題,研究團隊創造性地設計了離子輻射實驗來模擬月球表面經受不同空間等離子體輻照的過程,揭示了來源於地球上層大氣的氧離子是産生氧化的關鍵原因。

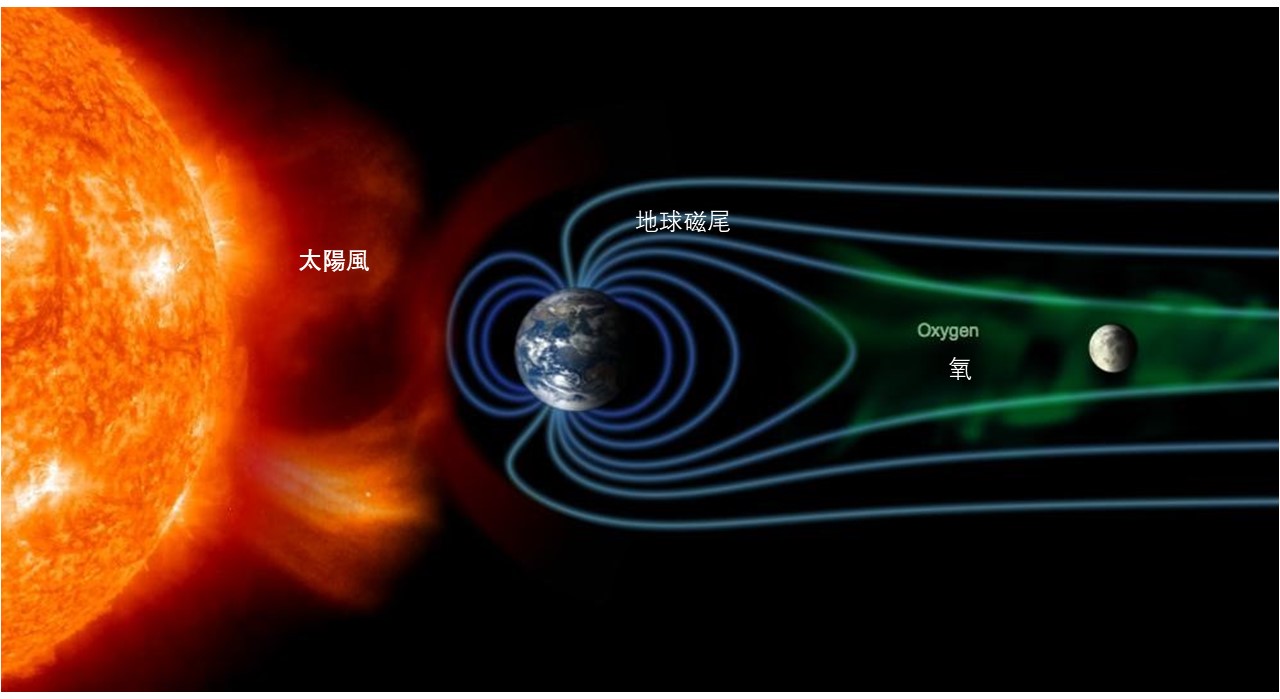

地球上大氣層逃逸的氧離子通過地球風運輸到月球示意圖(圖片來源:Osaka University/NASA)

地球在圍繞太陽公轉的過程中,無時無刻不遭受太陽風的輻射,當太陽風衝擊到地球大氣層時,會激發上層的大氣粒子,使其發生電離並逃逸。這些逃逸的離子會在地球磁場的作用下,加速並沿特定軌跡行進,學界稱這些逃逸的離子為「地球風」,主要成分包括氫、氧、氮等離子。月球在圍繞地球公轉的過程中,每月會有大約6天時間進入地球磁尾中,遭受地球風離子不斷的轟擊。基於此過程,研究團隊設計了高能量的氧離子輻射模擬月表主要含鐵物質可能經歷的氧化過程,以及地球風中的高能量氫離子和太陽風的低能量氫離子輻射實驗模擬氧化產物可能發生的還原過程。

結果表明,當月球運轉到地球磁尾中,地球風中的氧離子能在無水的條件下高效地氧化含鐵礦物中的鐵元素,使其「生鏽」(形成赤鐵礦);與此同時,低能量的太陽風氫離子不能有效還原赤鐵礦;雖然高能量氫離子能還原產生的赤鐵礦,但月球表面兩極地區沉積的高能氫離子更少,這就導致了赤鐵礦只出現和保存在高緯度地區。更重要的是,早在24億年前,在大氧化事件後,地球的外大氣層就出現氧氣,這説明從那時候開始就可能持續不斷有地球的氧或者其他粒子被運送到月球極區。未來嫦娥7號在月球極區的探測可能會揭開地月系統可能存在物質傳遞的神秘面紗。

上述研究成果以題目為Effects of Crystal Orientation and Temperature on Space Irradiation of Silicates和Earth Wind‐Driven Formation of Hematite on the Lunar Surface,分別發表在國際空間與地球物理權威期刊the Astrophysical Journal和Geophysical Research Letters上。此外,Nature新聞編輯部以題目:“The Moon is rusting — thanks to ‘wind’ blown all the way from Earth” 針對月表強氧化的研究發表專訪報道,獲得學界及大眾廣泛關注。參與研究的合作者包括澳科大的祝夢華教授,北京航空航天大學的徐璐媛副教授,美國亞利桑那州立大學Maitrayee Bose和Richard Hervig教授,中國地質科學院地質研究所龍濤研究員,美國Boston University的董川飛教授、黃子鈺和王亮博士,及加拿大Memorial University of Newfoundland的Liam Morrissey教授等。

文章鏈接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adfec9;

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL116170