澳門科技大學月球與行星科學國家重點實驗室副主任祝夢華教授在太陽系早期撞擊歷史研究領域再次取得重要進展。其關於月球早期撞擊歷史的研究論文“Obliteration of ancient impact basins on the Moon by viscous relaxation”於2025年1月13日在國際學術期刊《自然-天文》(Nature Astronomy)上發表。

副主任祝夢華

圖1.(左)Nature Astronomy在線論文截圖;(右)Nature Astronomy對該研究的簡要介紹。

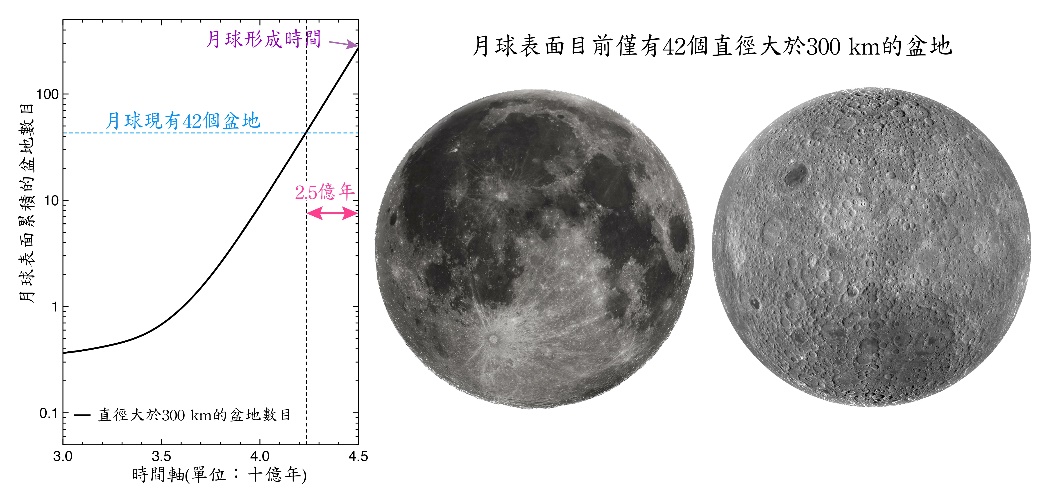

近年來,行星科學界對月球早期是否經歷了強烈的撞擊存在較大爭議。主流觀點根據行星的形成過程判斷,月球自形成以來持續遭受劇烈的大型撞擊,每次撞擊都會在其表面留下直徑大於300公里、形似盆地的「疤痕」。然而,這一個觀點的主要問題在於,模型預測月球自形成以來至少經歷300次大型撞擊,遠遠高於月表現存的40多個盆地記錄(圖2)。是什麼原因導致模型預測與實際觀測不符,一直是月球科學需要解決的關鍵問題之一。

圖 2. 主流模型預測月球自形成至今共約經歷300次大型撞擊,形成直徑大於300公里的盆地(左),但月球表面現在僅有40餘個類似的盆地(右)。

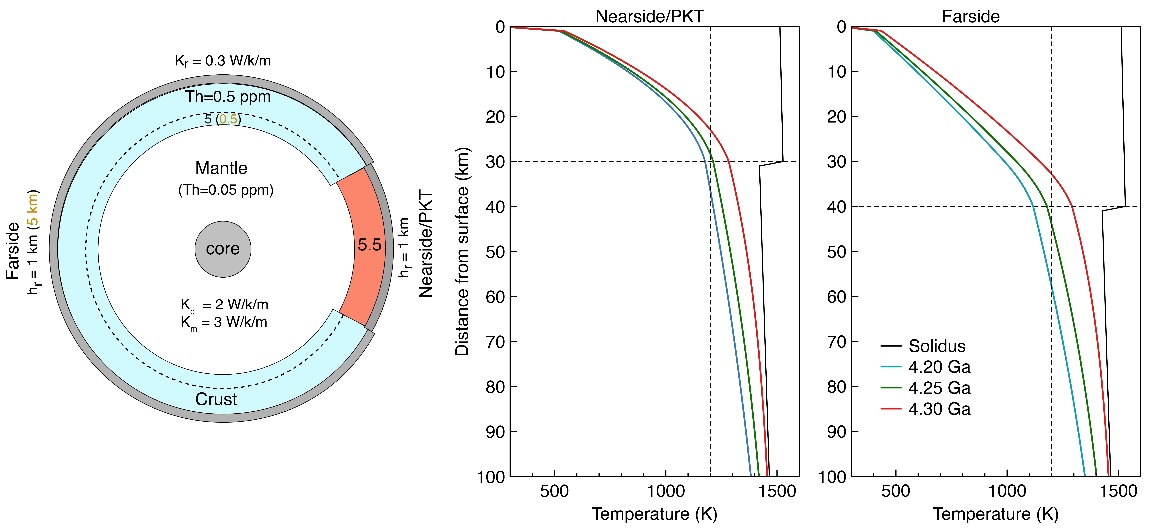

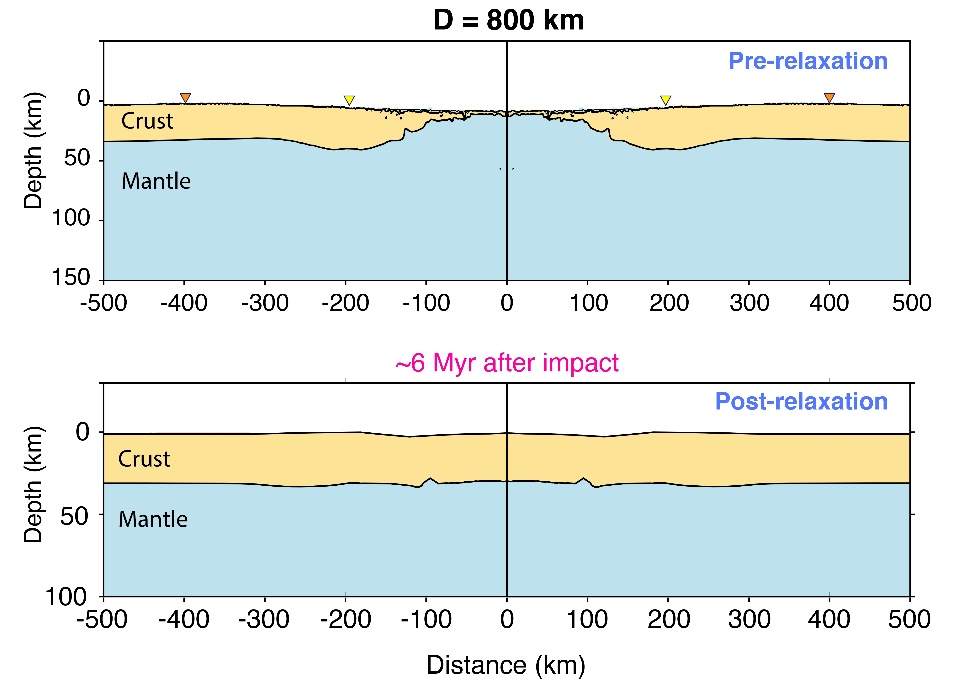

祝夢華教授團隊對月球的撞擊過程以及熱歷史進行深入研究,發現月球形成後的2.5億年內,其殻幔邊界一直保持較高的溫度(圖3)。在此期間產生的撞擊盆地會發生黏彈性鬆弛,數百萬年後就從月面消失(圖4)。這一過程類似於將一顆石子丟入湖中,瞬間形成的水坑會在幾秒鐘後鬆弛,彷彿未曾發生一樣。研究發現,月球在形成後的2.5億年內共發生了約250次大型撞擊,形成的疤痕僅在月面保留很短的時間。隨著月球內部逐漸冷卻,後續形成的撞擊盆地很難鬆弛,因此保留至今。該研究不僅解決了月球現存撞擊盆地數量較少的問題,還揭示了類地行星均有類似的鬆弛階段,進而說明太陽系早期的撞擊程度比我們目前了解的更為劇烈。

圖 3. 根據月球內部的放射性元素含量獲得了月球正反面內部溫度梯度隨時間的變化。

圖 4. 月球形成後2.5億年內,800公里左右的撞击盆地(上)由於黏彈性鬆弛,撞擊結構會在隨後的6百萬年內被抹平(下)。

該研究工作由祝夢華教授帶領的國際科學團隊共同完成,合作單位包括南方科技大學、法國巴黎地球物理研究所、尼斯天文台、美國加州大學戴維斯分校。該研究工作得到了澳門科學技術發展基金會的大力支持。