澳门科技大学月球与行星科学国家重点实验室副主任祝梦华教授在太阳系早期撞击历史研究领域再次取得重要进展。其关于月球早期撞击历史的研究论文“Obliteration of ancient impact basins on the Moon by viscous relaxation”于2025年1月13日在国际学术期刊《自然-天文》(Nature Astronomy)上发表。

副主任祝梦华

图1.(左)Nature Astronomy在线论文截图;(右)Nature Astronomy对该研究的简要介绍。

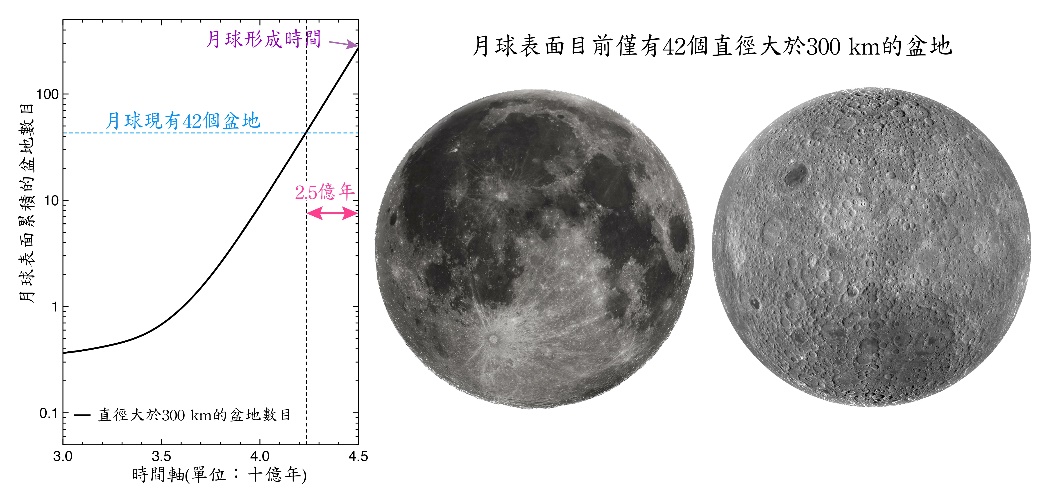

近年来,行星科学界对月球早期是否经历了强烈的撞击存在较大争议。主流观点根据行星的形成过程判断,月球自形成以来持续遭受剧烈的大型撞击,每次撞击都会在其表面留下直径大于300公里、形似盆地的「疤痕」。然而,这一个观点的主要问题在于,模型预测月球自形成以来至少经历300次大型撞击,远远高于月表现存的40多个盆地记录(图2)。是什么原因导致模型预测与实际观测不符,一直是月球科学需要解决的关键问题之一。

图 2. 主流模型预测月球自形成至今共约经历300次大型撞击,形成直径大于300公里的盆地(左),但月球表面现在仅有40余个类似的盆地(右)。

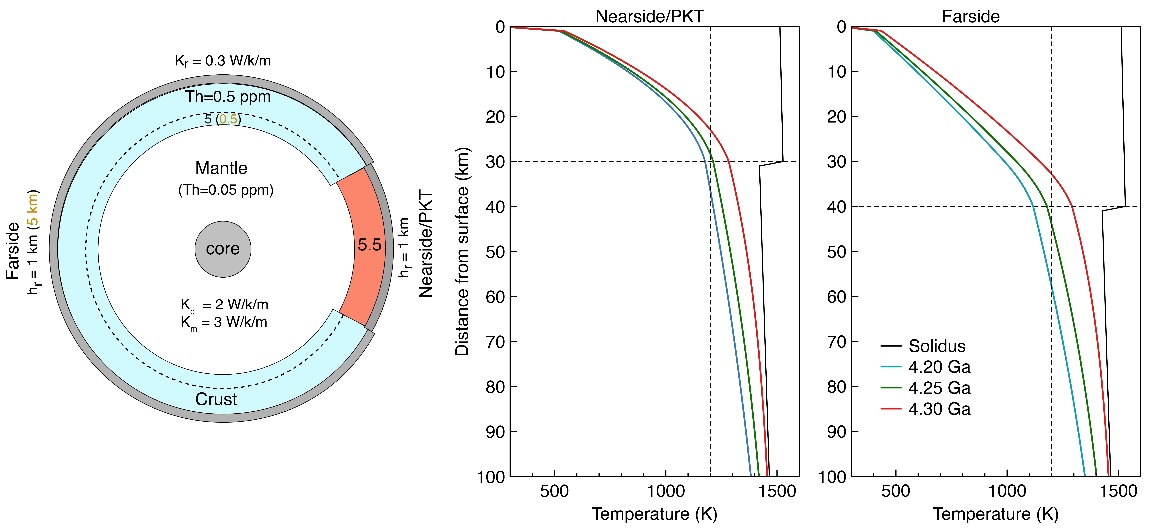

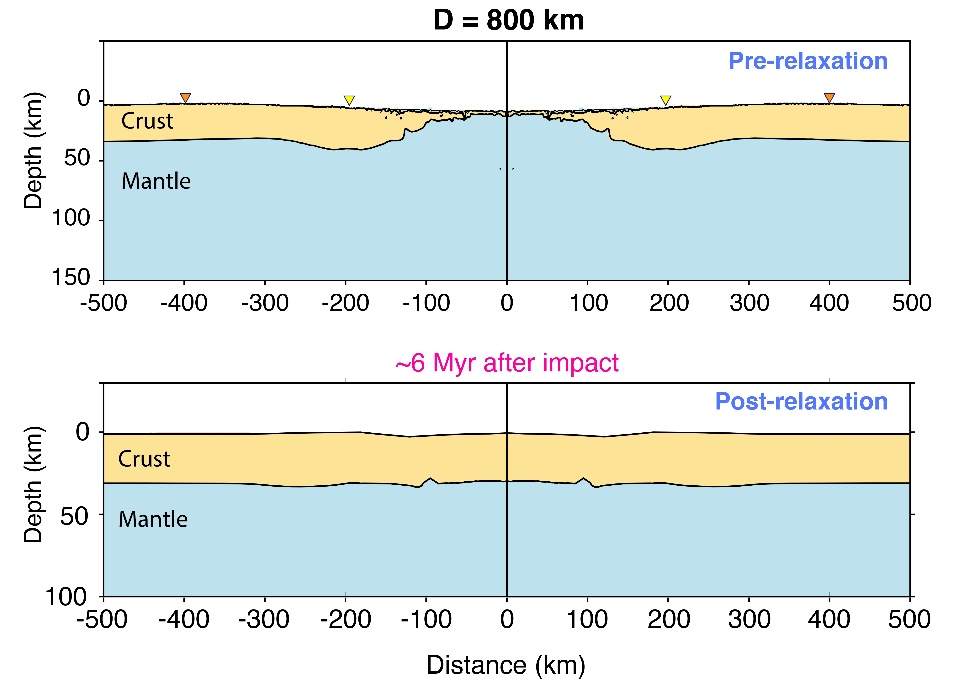

祝梦华教授团队对月球的撞击过程以及热历史进行深入研究,发现月球形成后的2.5亿年内,其壳幔边界一直保持较高的温度(图3)。在此期间产生的撞击盆地会发生黏弹性松弛,数百万年后就从月面消失(图4)。这一过程类似于将一颗石子丢入湖中,瞬间形成的水坑会在几秒钟后松弛,仿佛未曾发生一样。研究发现,月球在形成后的2.5亿年内共发生了约250次大型撞击,形成的疤痕仅在月面保留很短的时间。随着月球内部逐渐冷却,后续形成的撞击盆地很难松弛,因此保留至今。该研究不仅解决了月球现存撞击盆地数量较少的问题,还揭示了类地行星均有类似的松弛阶段,进而说明太阳系早期的撞击程度比我们目前了解的更为剧烈。

图 3. 根据月球内部的放射性元素含量获得了月球正反面内部温度梯度随时间的变化。

图 4. 月球形成后2.5亿年内,800公里左右的撞击盆地(上)由于黏弹性松弛,撞击结构会在随后的6百万年内被抹平(下)。

该研究工作由祝梦华教授带领的国际科学团队共同完成,合作单位包括南方科技大学、法国巴黎地球物理研究所、尼斯天文台、美国加州大学戴维斯分校。该研究工作得到了澳门科学技术发展基金会的大力支持。